摘要:基于一维应力波原理,阐述低应变法检测桩身完整性的基本理论,提出混凝土灌注桩完整桩及缺陷桩的理论模型,并结合工程实例,对其完整桩及缺陷桩的低应变法反射波曲线进行分析,总结得出不同类型完整桩及缺陷桩的反射波波形特征,为检测人员在现场基桩质量检测中提供参考,提高基桩质量检测的准确度和可靠度。

关键词:低应变法;完整桩;缺陷桩;波形曲线

1引言

桩基能将上部结构的荷载传递到深部稳定坚硬的土层或基岩中,保障建筑结构的稳定性,所以桩基质量低应变反射波法凭借其设备轻便、采集迅速、费用低廉及检测结果较为可靠等优势成为基桩检测最常用的方法之一[1,2],近些年已得到了广泛的应用。

然而,随着建筑业的发展,建筑结构及施工工艺日益复杂,检测人员的专业水平参差不齐,以上因素均对低应变法的检测结果准确度产生影响,导致检测结果与现场实际情况不符,造成误判,进而为建筑物工程质量埋下隐患。因此,本文基于一维应力波原理,阐述低应变法检测桩身完整性的基本理论,提出混凝土灌注桩完整桩及缺陷桩的理论模型,并结合工程实例,对其不同类型完整桩及缺陷桩的低应变法反射波曲线进行分析,为检测人员在现场基桩质量检测中提供参考,提高基桩质量检测的准确度和可靠度。

2低应变法检测桩身完整性理论分析

2.1低应变一维应力波原理

低应变法依据应力波在桩身中的传播特征,假设桩身为均质连续的一维线弹性杆件[3],在满足波长λ介于桩长L与桩径D的前提下,不考虑桩周土体阻力变化,应力波在桩身中传播时,弹性波沿桩身向下传播,当桩身中某处界面S阻抗(Z=ρCA)(ρ、A、c分别表示界面处的密度、面积、波速)发生变化,应力波就会产生反射波和透射波(如图2.1所示),说明此处桩身存在缺陷或应力波传至桩底土层或基岩。

图2.1应力波的反射与透射示意图

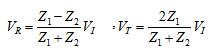

根据连续介质界面处的速度V和内力F的连续性原理可得:

FI+FR=FT

VI+VR=VT (1)

根据一维弹性波波动方程及上界面阻抗(Z1=ρCA)、上界面阻抗(Z2=ρCA)可求解上行波及下行波的内力F:

FI=Z1·VI

FR=-Z1·VR

FT=Z2·VT (2)

结合(1)式、(2)式可得:

, (3) , (3)

通过以上建立的低应变法反射波、折射波与入射波的关系,可以分析界面S处阻抗变化以及折射波与反射波的速度变化情况,从而推断得出界面S处所对应的基桩的上下桩身的工程情况。

2.2低应变法检测桩身完整性原理分析

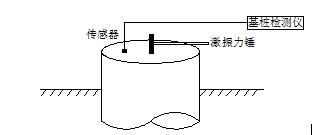

低应变法应用于检测桩身完整性时,界面S处阻抗变化处生成的反射波由桩顶面的传感器传至桩基检测仪,将数据经放大、滤波处理,得到来自不同界面的反射波信息,如图2.2所示。

图2.2低应变反射波法检测原理简图

依据波形图中的入射波及反射波的波形、相位、振幅、频率及波的到达时间等特征,参考地质资料和打桩记录等资料,从而判断基桩在界面处存在的缺陷或反映嵌岩桩桩底与基岩的结合情况。

(1)当Z1=Z2时,VR=0,此时桩身阻抗Z不变,入射波由桩顶向下传播至桩底,桩身内部无反射波。

(2)当Z1>Z2时,反射波VR与折射波VT 同号,反射波与折射波同相位,桩身界面处阻抗减小,由Z=ρCA可得:

当ρ1c1=ρ2c2,则A1>A2,说明此时桩身材料密度及波传播速度不变,阻抗变化界面处截面积减小,桩径缩小,形成“缩颈桩”;当A1=A2,则ρ1c1>ρ2c2,说明阻抗变化界面处截面积不变,桩身材料的性质发生变化,桩身强度减小,形成“断裂桩”、“离析桩”、“夹泥桩”或桩身波阻抗大于桩端基岩阻抗,类似于摩擦桩。

(3)当Z1<Z2时,反射波VR与折射波VT 异号,反射波与折射波反相位,桩身界面处波阻抗增大,由Z=ρCA可得:

当ρ1c1=ρ2c2,则A1<A2,说明此时桩身材料密度及波传播速度不变,阻抗变化界面处截面积增大,桩径扩大,形成“扩颈桩”;当A1=A2,则ρ1c1<ρ2c2,说明阻抗变化界面处截面积不变,桩身材料的性质发生变化,桩身强度增大,一般出现在桩身波阻抗小于桩端基岩阻抗的端承桩或嵌岩桩中。

通过以上分析,可以清晰的反映低应变法检测桩身完整性的基本理论,推断桩身缺陷的形式,而缺陷的严重程度则可以依据低应变反射波实测曲线的幅值推断[4],随着桩身缺陷程度的增大,反射波能量越大,在实测曲线中表现出的幅值越大。桩身缺陷的位置则可以通过入射波和反射波的时差△t和波在桩身中传播速度c推算得出。

3低应变法检测混凝土灌注桩分析

3.1完整桩分析

3.1.1摩擦桩

当桩为摩擦桩时,桩的承载力主要由桩身侧壁与桩周土层间的摩擦力承担,桩端岩土层一般情况下为黏土,此时桩身阻抗明显大于桩端持力层阻抗,桩底处反射波同相于入射波。由于入射波在传播过程中能量的衰减,桩底位置反射波的幅值明显低于入射波。

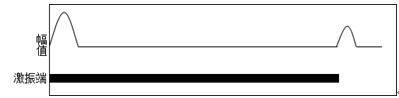

理论情况下,低应变反射波曲线规则而圆滑,桩身位置没有任何子波反射,桩底有明显的反射信号。理论模型如图3.1所示。

下面结合徐州市宏达土木工程试验室有限责任公司检测实际工程案例分析完整摩擦桩的低应变反射波曲线:

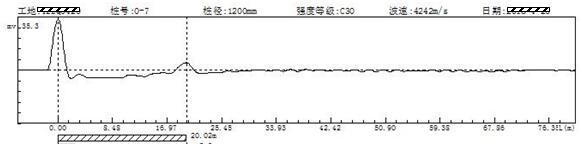

徐州某国道改建工程的混凝土灌注桩0-7号桩,设计桩长20m,桩径1.2m,桩身混凝土强度为C30等级,依据工程地质概况,桩端土层为黏土,图3.2为该灌注桩现场实测波形曲线图。

由图3.2可以看出,波速为4242m/s,桩长为20.02m,2L/C时刻前无缺陷反射波[5],桩底由明显的反射波,且反射波形较为规则,表明该桩桩身连续且完整,该桩质量完好。

图3.2与图3.1对比,我们可以看到实际检测中桩身处的波形存在幅值微小的波动区域,这是因为反射波理论是建立在一维均质弹性杆基础上的,实际混凝土灌注桩并不完全是一维线弹性杆件,波在传播过程中受非一维波或弥散波的影响。

3.1.2端承桩(嵌岩桩)

当桩为端承桩或嵌岩桩时,在竖向荷载作用下,桩的承载力主要由桩端阻力承担,桩端岩土层一般情况下为较为坚硬的土层或岩层。应力波传播至桩底时,如果桩底岩石阻抗与桩身阻抗接近时,桩底的反射波波幅极小一直检测不到明显的波动信号;如果桩底岩石阻抗大于桩身阻抗时,入射波由小阻抗界面传入大阻抗界面,波动信号中反射波与入射波反相位,理论模型如图3.3。同样由于入射波在传播过程中能量的衰减,桩底位置反射波的幅值明显低于入射波。

下面结合徐州市宏达土木工程试验室有限责任公司检测实际工程案例分析完整端承桩常见的两种低应变反射波曲线:

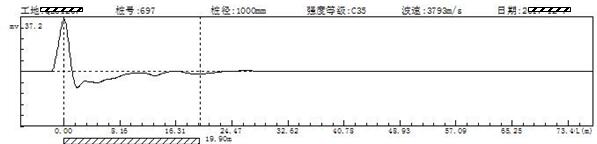

(1)徐州某工程土建工程的混凝土灌注桩697号桩,设计桩长20m,桩径1m,桩身混凝土强度为C35等级,依据工程地质概况,桩端土层为中分风化灰岩,图3.4为该灌注桩现场实测波形曲线图。

由图3.4可以看出,波速为3793m/s,波速正常,桩长为19.9m,桩底出现幅值较小的反射波,且与入射波反相,反射波形较为规则,桩身完整性好。说明此时桩底中风化灰岩阻抗略微大于桩身阻抗。

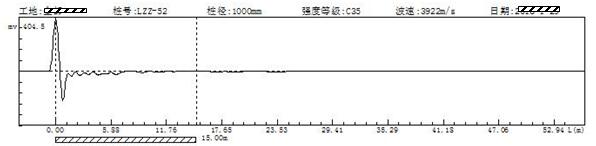

(2)徐州轨道交通工程的某混凝土灌注桩LZZ-52号,设计桩长15m,桩径1m,桩身混凝土强度为C35等级,依据工程地质概况,桩端土层为中风化石灰岩,图3.5为该灌注桩实测波形曲线图。

由图3.5可以看出,波速为3922m/s,波速正常,桩长为15m,反射波形较为规则,桩身完整性好,桩底几乎检测不到反射波。说明此时桩底中风化石灰岩阻抗与桩身阻抗近似相同,或者是桩端嵌入到较好的基岩中,嵌岩效果良好。

3.2缺陷桩分析

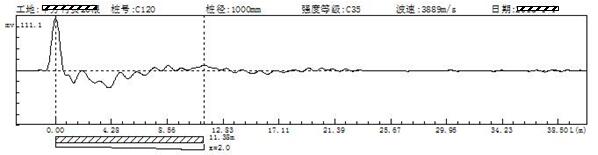

3.2.1缩颈桩与扩颈桩

缩颈桩是指桩身截面积不符合设计孔径要求,这种缺陷桩通常出现在软塑或流塑的黏土、粉质黏土层或遇水膨胀的地层。

当桩存在缩颈缺陷时,缩颈处的上界面应力波由大阻抗介质传播至小阻抗介质,从而表现为反射波与入射波同相,缩颈处的下界面应力波由小阻抗介质传播至大阻抗介质,从而表现为反射波与入射波反相,所以一般情况下,缩颈会与扩颈同时出现。此时低应变反射波曲线波形不规则,除缩颈程度严重外,均会检测到桩底反射信号,如果桩身缩颈处位于浅部,则反射波幅值较大,桩间出现明显的多次子波反射,如果桩身缩颈处位于深部,则反射波由于能量的衰减,幅值较小,桩间有子波反射出现。理论模型如图3.6。

与此类似,当桩存在扩颈缺陷时,扩颈处的上界面应力波由小阻抗介质传播至大阻抗介质,表现为反射波与入射波反相,扩颈处的下界面应力波由大阻抗介质传播至小阻抗介质,表现为反射波与入射波同相,低应变反射波曲线波形不规则,扩颈程度轻微均会检测到桩底反射信号,桩身扩颈处位于浅部,反射波幅值较大,桩身扩颈处位于深部,反射波由于能量的衰减,幅值较小,桩间能够检测到子波反射。理论模型如图3.7。

下面结合徐州市宏达土木工程试验室有限责任公司检测实际工程案例分析缩颈桩的低应变反射波曲线:

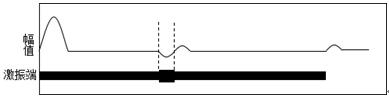

徐州某改建工程的混凝土灌注桩1-1号桩,设计桩长21m,桩径1.2m,桩身混凝土强度为C30等级,依据工程地质概况,0-1m为杂填土,1-3m为硬塑黏土,3-17m为可塑黏土,17-24m为可塑黏土。图3.8为该缩颈桩实测波形曲线图。

由图3.8可以看出,波速为4059m/s,波速正常,桩底有明显与入射波同相的反射波,桩身处波形相对规则,在9.02m处呈现与入射波同相的幅值较小的反射波,此处存在缺陷。反射波幅值较小也说明缩颈界面处波阻抗差异较小,所以推断9.02m处为轻微缩颈缺陷。结合工程地质资料,可以得出此缺陷位置处对应土层为黏性土层,所以容易形成缩颈。

3.2.2离析桩

离析桩指桩基混凝土拌合物成分出现分离导致桩身局部或整体内部组成和结构不均匀,桩基质量缺陷的基桩。造成桩基混凝土离析的因素较多,混凝土和易性差、坍落度小、导管进水或埋深不足;在混凝土初凝前地下水位变化、拔管时管壁对混凝土产生摩阻力造成缩径离析或造成桩身局部断面混凝土离析。

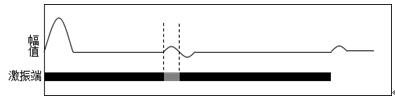

理论上,桩身局部离析的低应变反射波曲线与缩颈桩类似,离析部位的上界面反射波与入射波同相位,下界面反射波反相于入射波。桩身局部离析理论模型如图3.9所示。

在现场混凝土灌注桩检测中,由于桩身各部位离析程度的差异及材料密度的不同,曲线信号往往会表现为应力波在桩身不同离析面之间的反复折射,从而导致应力波能量急速衰减,所以离析桩的检测信号曲线通常幅值较低,波形不规则,呈现波浪线型或波形紊乱,没有明显的与入射波同相或反相的波段,有时出现无桩底反射的情况。与此同时,由于入射波能量的衰减,离析桩中应力波传播速度较小。

下面结合徐州市宏达土木工程试验室有限责任公司检测实际工程案例分析离析桩的低应变反射波曲线:

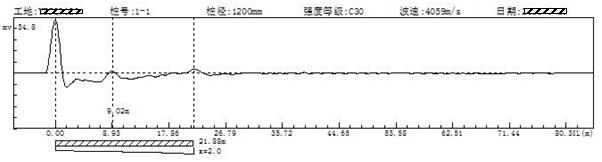

徐州某土建工程的混凝土灌注桩C120号桩,设计桩长11m,桩径1m,桩身混凝土强度为C35等级,依据工程地质概况,桩端土层为中风化石灰岩,图3.10为该灌注桩实测波形曲线图。

由图3.10可以看出,波速3889m/s,整个波形图波形不规则,存在多处折射及反射部位,找不出明显的与入射波同相或反相的波段,存在桩底反射。该工程中其它桩检测所得波速平均值大概为4027m/s,显然离析桩的波速较小,由于桩身信号紊乱,应力波能量衰减,桩底反射波的峰值也较完整波低。

3.2.3断裂(夹泥)桩

断裂桩或夹泥桩指桩身出现裂隙、断裂或桩身局部夹杂泥砂的缺陷类型,此类缺陷桩与离析、缩颈相似,但断裂桩由于缺陷部位波阻抗变化差异较大,从而在波形曲线上表现为第一次反射波幅值较大,后续往往出现多次微小幅值的反射,较难检测到桩底反射信号。

下面结合徐州市宏达土木工程试验室有限责任公司检测实际工程案例分析此类桩的低应变反射波曲线:

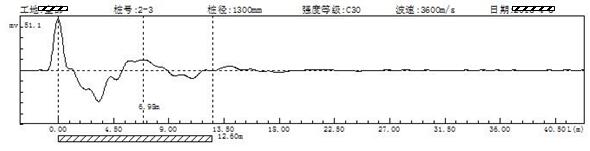

徐州某开发区工程混凝土灌注桩2-3号桩,设计桩长12.5m,桩径1m,桩身混凝土强度为C30等级,依据工程地质概况,桩端土层为石灰岩,图3.11为该灌注桩实测波形曲线图。

由图3.11可得,波速为3600m/s,波速较低,波形不规则,桩底无反射波,桩身中间位置处有明显的幅值较大的反射波,后续表现为幅值较小的重复反射,说明在6.9m桩身存在断裂处,导致应力波能量衰减。

3.2.4缺陷桩统计分析

根据以上对混凝土灌注桩各类缺陷桩的理论模型及工程实例分析,总结各类缺陷桩的波形曲线反射特征,得出低应力反射波法在桩基检测的判别依据(见表3-1),从而为检测人员现场检测提供参考依据。

表3-1低应变反射波法检测基桩缺陷判别依据总结表

|

桩身缺陷类型

|

波阻抗变化

|

反射波相位

|

反射波波形

|

|

缩颈

|

ρ1=ρ2、C1=C2、A1>A2

|

同相

|

反射波波形规则,存在一次或多次反射,正常可见桩底反射信号

|

|

扩颈

|

ρ1=ρ2、C1=C2、A1<A2

|

反相

|

反射波波形规则,存在一次或多次反射,正常可见桩底反射信号

|

|

离析

|

ρ1>ρ2、C1>C2、A1=A2

|

同相

|

反射波波形不规则,波浪线型或波形紊乱,波速较小,一般可见桩底反射信号

|

|

断裂(夹泥)

|

ρ1>ρ2、C1>C2、A1=A2

|

同相

|

波形最不规则,第一次反射幅值大且波前缘较陡,一般没有桩底反射信号

|

4 结论

本文采用理论模型与工程实例相结合的方式,对混凝土灌注桩的完整桩及不同类型缺陷桩的低应变法反射波曲线进行统计分析,主要得出以下结论:

(1)缩颈桩、离析桩、断裂(夹泥)桩的反射波曲线均表现为反射波与入射波同相。

(2)扩颈桩的反射波曲线表现为反射波与入射波反相。

(3)缩颈桩和扩颈桩的反射波曲线波形较规则,正常可见桩底反射信号。

(4)离析桩和断裂(夹泥)桩的反射波曲线波形不规则。离析桩反射波曲线呈现波浪线型或波形紊乱,典型特征为波速较小;断裂(夹泥)桩波形最不规则,第一次反射幅值大且波前缘较陡,一般没有桩底反射信号。

(5)现场检测由于受多种因素影响,缺陷桩的反射波形态复杂多样,所以对于反射波特征不明显的基桩,需要试验人员结合其他检测方式

综合分析,提高检测结果的准确度。

参考文献

[1] 陈凡, 徐天平, 陈久照. 基桩质量检测技术[M]. 中国建筑工业出版社, 2014.

[2] 李卫庆, 薛志成, 裴强. 低应变法检测桩基础工程的桩身完整性研究[J]. 大连大学学报, 2018(3).

[3] 高峰. 桩基工程动测技术与方法[M]. 武汉:中国地质大学出版社, 1997.

[4] 李巨文, 王翀, 林玮,等. 模型桩低应变反射波法曲线研究[J]. 地震工程与工程振动, 2006, 26(03):256-260.

[5] 建筑基桩检测技术规范:JGJ106-2014,[S].

|